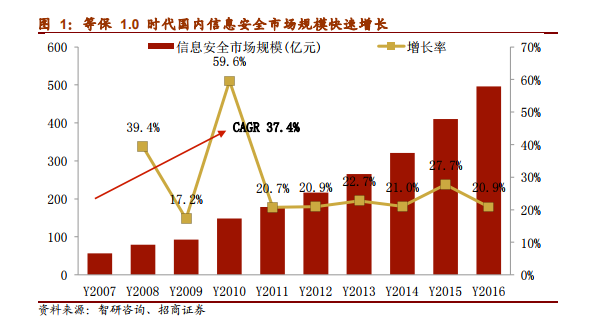

我國信息安全經過二十余年發展,初步建立等級保護體系。自 1994 年 4 月互聯網在我國開始普及以來,我國政府始終對計算機系統以及互聯網信息安全保持高度重視。1994 年國務院下發《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》,首次確定將在全國范圍內實行計算機信息系統的安全等級保護,標志著我國信息安全保護工作進入第一階段。經過多年籌劃和建設,2007 年公安部發布《信息安全等級保護管理辦法》即等保 1.0 版本,等級保護制度正式開始實施。

2017 年以來“信息安全”走向國家戰略引導下的“網絡安全”全新階段。近幾年隨著全球范圍內 5G、云計算、物聯網、工業互聯網、大數據、人工智能等技術蓬勃發展,政府事業機構也在信息化辦公、一體化服務領域不斷推進,對信息安全的要求進一步提高。為了使互聯網安全監管和保護適應新時代技術要求,2017 年 6 月《網絡安全法》實施,“網絡安全”替代“信息安全”以立法形式進入我國頂層設計,標志著我國網絡信息安全保護工作進入第二階段,對我國網絡安全的建設提出了更高標準和要求。2018 年 6 月等保 2.0 意見征求稿公布,2019 年 5 月《網絡安全等級保護技術 2.0 版本》即等保 2.0 版本正式發布并將于 12 月開始實施。

等保 2.0 今年年底即將正式實施,網安行業需求從 IT 走向 OT。2017 年《網絡安全法》規定國家開始進行網絡等級保護工作,標志著等級保護進入2.0 時代。今年 5 月 13 日,《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》即等保 2.0版本正式發布。相較于等保 1.0 主要監管基礎信息系統,等保 2.0 將云計算、移動互聯、物聯網、工業控制等新技術領域加入監管范圍并做了特別要求,重點強調對能源、金融、水利、醫衛等領域的關鍵信息基礎設施的安全保護;從物理環境、網絡通信、區域邊界、計算環境、管理中心五個技術層面提出了更全面的要求;在安全保護內容方面更加側重于主動防御和自主防御,增加了風險評估、安全監測、通報預警、案事件調查、數據防護、災難備份、應急處置、自主可控、供應鏈安全、效果評價及綜合考核等內容。