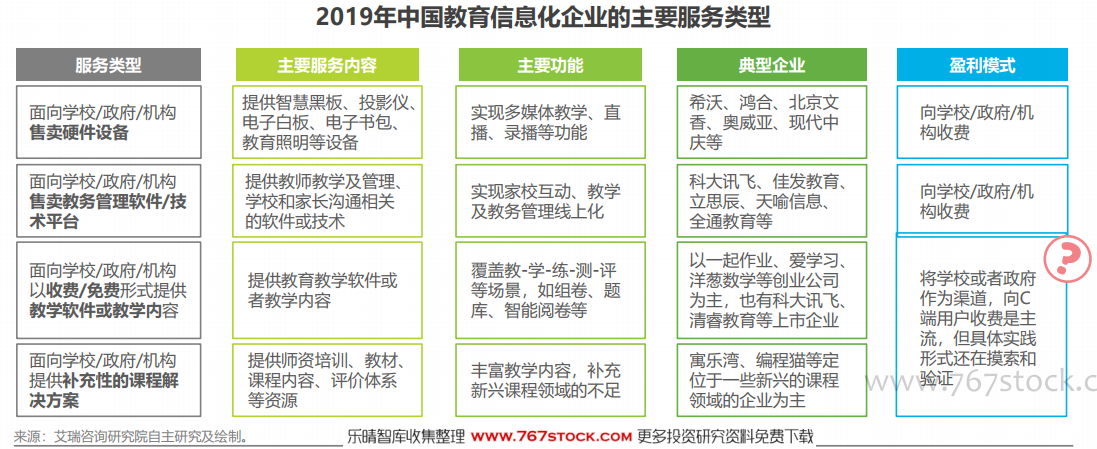

現階段教育信息化企業主要有四種服務類型:1)硬件提供商;2)教務管理軟件/技術平臺提供商;3)教學管理軟件或教學內容提供商;4)補充性的課程解決方案提供商。第一種和第二種側重于教學、教務線上化,得益于政策自上而下的推動,市場發展快且相對成熟,行業主流玩家多具有成立時間長、具有政府背景或母公司支持的企業。第三種和第四中則是將服務場景拓展至教學過程中,多為創業公司在不斷摸索,向學校(B端)或學生/家長(C端)收費是其主要業務展開邏輯。第三、四種模式主要有三個問題:其一,服務對象涉及老師、學生甚至家長,不同用戶在需求、使用習慣、使用目的等方面有所不同,但市場同質化競爭激烈,企業需要考慮開發成本、開發周期和差異化競爭等因素;其二,受政策影響大,企業的業務邏輯可能因為政策不向好而停滯,甚至終止;其三,如何為C端提供有價值的服務并收費需要不斷摸索和驗證。

“用戶”基數大、資源分布不均衡雙重驅動教育信息化發展。我國人口基數大,學齡人口多,2018年我國共有2.6億余在學人數,學校數(含幼兒園數)為50.77萬所,整體來看,學校及師生對教育信息化產品及服務的需求體量大。中國集中制的教育形態使得教育資源不斷向上聚集,優質教育資源極度不平衡。據艾瑞不完全統計:1)2017年中國三線及以下城市的中小學在校生人數是一二線城市的3.7倍左右,但老師數量和優質教學內容并未與龐大的學生數對等;2)我國重點大學(985、211學校)數量本來就少,僅北京和上海兩市所擁有的985、211學校數量占比分別達57%和31%左右,高等教育資源不足且傾斜嚴重。

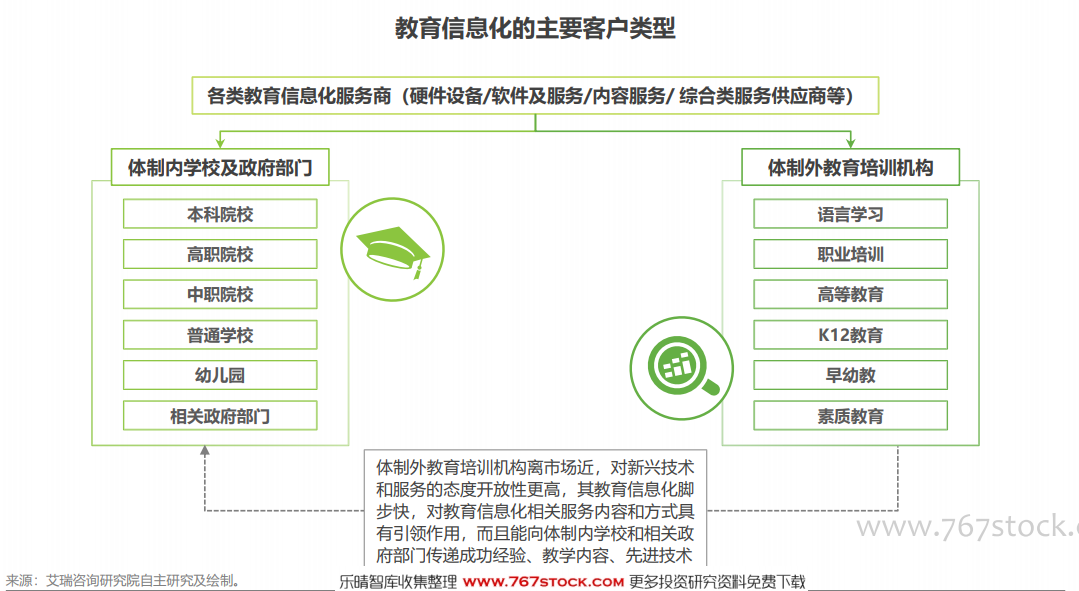

成熟技術向教育領域“蔓延”,一定程度上提升學習效率。技術在教育的應用滯后性強,即技術成熟了,與教育的適配性或融合度不一定高。整體來看,現階段中國的教育+技術主要有三點特征:其一,體制內學校受教育部門監管嚴格,改革難以推進,其受技術影響的速度和程度都比體制外培訓機構慢;其二,高學齡階段受眾成熟度和自控力比較高,教育+技術的應用程度更深;其三,技術多應用在教學活動的外圍層次(即“練-測-評”),相關的學習數據結構化程度高,分析和反饋機制好;與思考和規劃相關的核心環節“教”現階段尚處于初級階段,產生的數據也是非結構化的,數據資源無法有效利用。但即便如此,師生的教學效率已在一定程度上得到提升,未來技術與教育的深度融合將為教學效率的提升帶來更廣闊的想象空間。