二戰最后階段美國和蘇聯已開始搶奪納粹德國科學家,美蘇科技戰雛形顯現。二戰后期德國設計出了 V2 導彈等高精尖軍事武器,盟軍各國開始著手爭奪德國頂尖的軍事人才,尤其是戰爭達到德國本土后搜捕科學家工作成為了頭等任務。

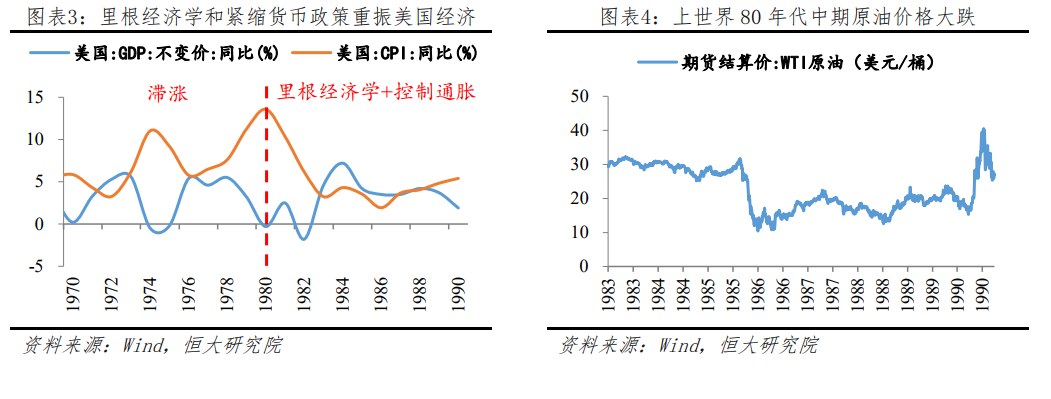

高科技逐漸成為美國以及巴統出口管制重點,美國建立“類巴統管制體制”以擴大參與出口限制的成員國。隨著美國國際收支赤字惡化,美國對西方世界的控制力減弱,“巴統”內部出現分歧,并且美國本身受越南戰爭、石油危機沖擊,經濟陷入“滯漲”,1970 年美國實際 GDP 增速僅為 0.2%,美國及其陣營國亟需發展對蘇貿易來拉動本國經濟就業。于是美國和“巴統”適當放松非戰略物資出口,出口管制重點出現從貿易轉向高科技。

蘇聯解體后,巴統于 1994 年解體,禁運清單由《瓦森納協定》所繼承。1995 年 9 月,包括“巴統”17 國在內的 28 個國家在荷蘭瓦森納開會,決定加快建立“常規武器和雙用途物資及技術出口控制機制”。在美國的操縱下,以西方國家為主的 33 個國家簽訂了《瓦森納協定》:一份是軍民兩用商品和技術清單,覆蓋先進材料、材料處理、電子器件、計算機、電信與信息安全、傳感與激光、導航與航空電子儀器、船舶與海事設備、推進系統等 9 大類;另一份是軍品清單,覆蓋各類武器彈藥、設備及作戰平臺等共 22 類。