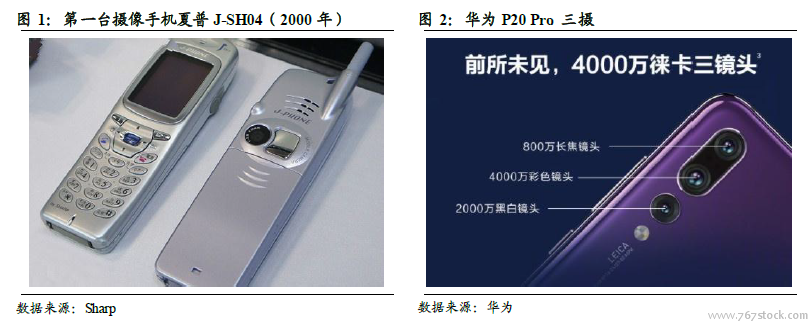

記錄與分享生活,手機攝像頭快速發展。1997 年,硅谷工程師菲利普.卡恩為了第一時間和親友分享女兒降生的喜訊,搗鼓出了第一臺拍照手機的原型。 三年后,夏普聯合日本移動運營商 J-photo 推出了第一臺真正的拍照手機——搭載一顆 11 萬像素攝像頭。此后,手機攝像功能的發展速度驚人,從 11 萬像素到千萬像素,只經歷了短短5 年時間。為了實現更好的拍攝效果,手機攝像頭正從單攝到雙攝再到三攝,后續有望再到潛望式,可見人類對光學性能的追求遠未止步。

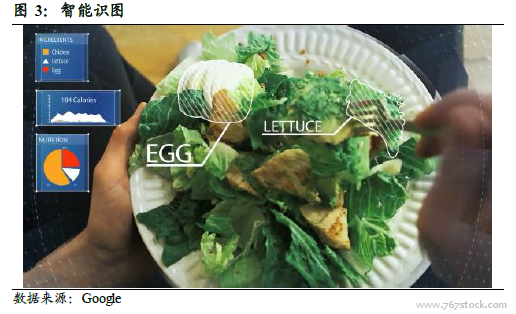

引入算法感知世界,攝像頭成為解密信息的鑰匙。除了記錄和分享生活這一常規應用外,圖像識別技術的運用,使攝像頭成為解密信息的鑰匙。把攝像頭對準某一未知事物,就能得到預想的答案,這就是當前科技巨頭們在做的事情。Google 近期公布了其圖像識別的研究進展,這套最新的算法已經能精準識別街道上的門牌號碼。微信也在不久前開放了圖像識別的SDK,使更多基于微信的應用,只需“掃一掃”就可具備智能識圖的能力。智能攝像頭也被運用到了家電領域,美的和長虹的智能冰箱就通過圖像識別等技術實現了食物保鮮的監控和提醒功能。圖像識別技術和攝像頭的結合,讓人們拿起手機,就能探索世界。

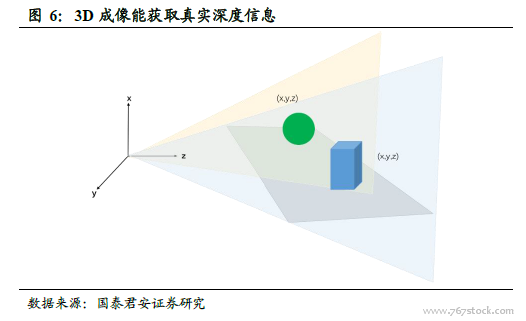

3D 成像獲取三維信息,引領智能交互。應用人工智能實現智能識圖是攝像頭2.0 時代的應用,我們認為3.0 時代的應用有望被3D 攝像頭打開。3D 攝像頭具備感知現實世界三維信息的能力。從人機交互模式來看,從文字到語音,從2D 平面圖像到3D 立體圖像是一個必然趨勢。因此3D 攝像頭的使用不僅將打開攝像頭的3.0應用,更將帶來第三次人機交互革命。

3D 攝像頭帶來維度提升,打開全新行業應用。二維成像對三維信息(深度,Z 軸)的獲取能力十分有限,科學家嘗試利用分析算法對丟失了尺寸、距離等幾何數據的2D 圖像進行分析,但能夠實現的智能分析功能十分有限。真正的3D 成像能夠測量視野內空間每個點位的三維坐標信息,可以實現更加正確的物體分割,合適精度的三維測量,三維數據的模型重建以及智能視覺識別和分析,令成像技術進入下一世代。目前,業內出現的雙目立體視覺、結構光、ToF 均可實現3D 成像。

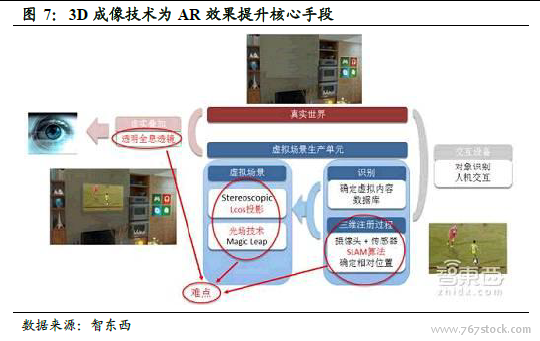

3D 成像是提升AR 效果的核心手段。蘋果在2017 年的WWDC 大會上展示了 ARkit 的 Demo,在攝像頭界面上,可以看到實體桌面上有一個虛擬的冒著熱氣的咖啡杯。現在看來效果已經不錯,但如果想要將虛擬物體和現實物體更真實的融合在一起,還需要 3D 傳感器,后者讓手機能夠更加清楚的知道桌面的位置,因此能夠讓桌面上的虛擬杯子更加真實,而不是像 Pokemon Go 一樣僅僅是2D 貼圖。如不用3D 計算深度來實現AR,當移動手機時,虛擬物體和手機一起移動,而非固定在背景里,這就降低了AR 體驗。除了平動,在將手機從不同角度拍攝時,虛擬物體能做相應的轉動,這極大的依賴于對拍攝背景深度數據的獲取。