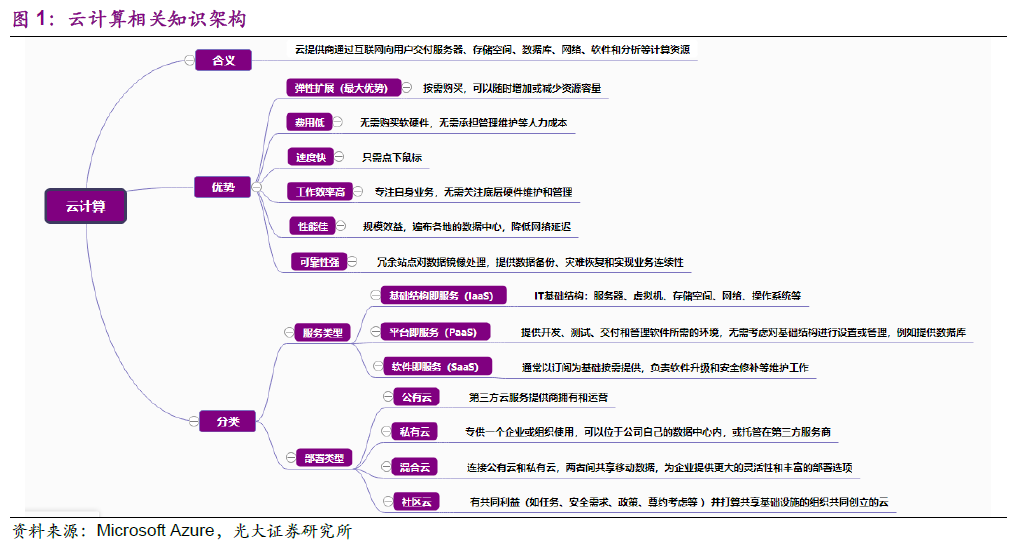

云計算:按需提供彈性的信息化資源與服務。云計算的核心是按需提供彈性的信息化資源與服務,實現基礎設施資源共享,同時使IT 資源直接面向企業的業務部門,為企業業務決策和運行提供了更好的IT 支持。簡單來說,云計算就是通過互聯網向用戶交付的服務器、存儲空間、數據庫、網絡、軟件和分析等計算資源。提供這些資源的公司叫做云提供商,他們會提供用戶需要的資源,并根據實際用量來收費。

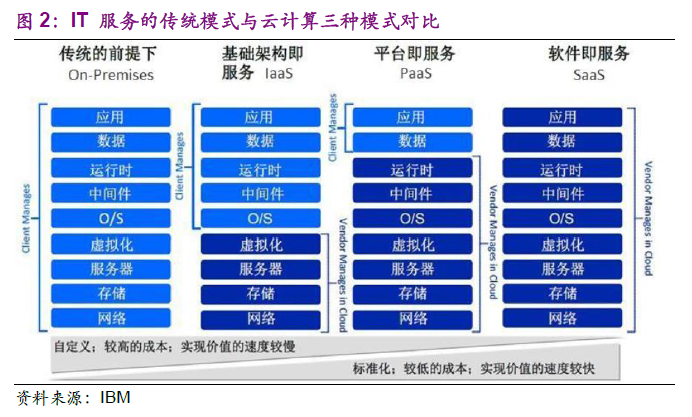

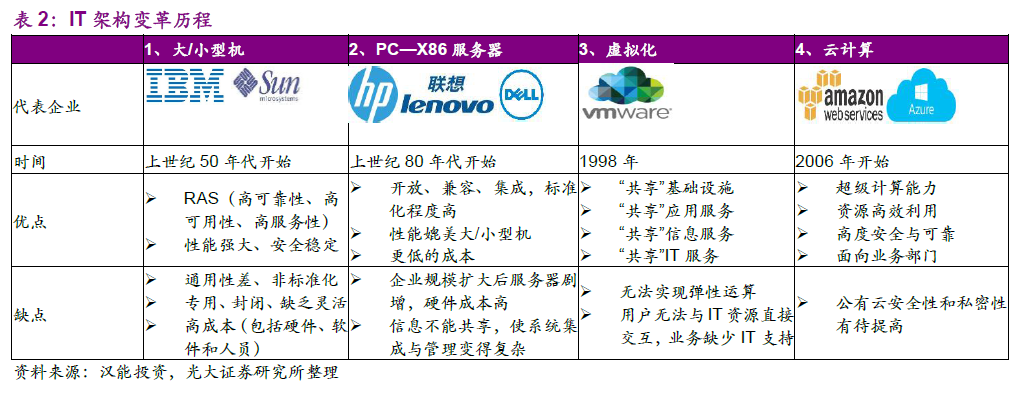

云計算顛覆傳統IT 服務架構,成為未來主流IT 基礎設施。從上世紀50 年代開始,IT 架構經歷了幾次主要的架構變革。首先是起步于上世紀60 年代的大/小型機時代拉開了“偉大IT 時代”的序幕;之后由于小型機的各廠商自研非標準化系統帶來的廠商鎖定、通用性差等問題,上世紀80 年代采用標準化業務模塊構建的X86 服務器迅速普及,迎來了PC-服務器時代,網絡開始形成,高質量的IT 服務快速推廣普及;對于傳統的IT架構無法擺脫的一個問題就是硬件的購置成本高,靈活性尚待提高,1999年,VMware 推出了針對X86 系統的虛擬化技術,使得IT 資源的利用率和靈活性得以提高。但對企業用戶來說,不斷增加和變化的業務需要IT 資源做出及時的響應,提供彈性的按需供給的云計算應運而生,2006 年3 月,Amazon 推出彈性計算云(Elastic Compute Cloud;EC2)服務,2006 年8月,Google 首次提出“云計算”(Cloud Computing)的概念,隨后國內外互聯網公司和傳統IT 巨頭紛紛加入競爭,開啟全球IT 架構的云計算時代。

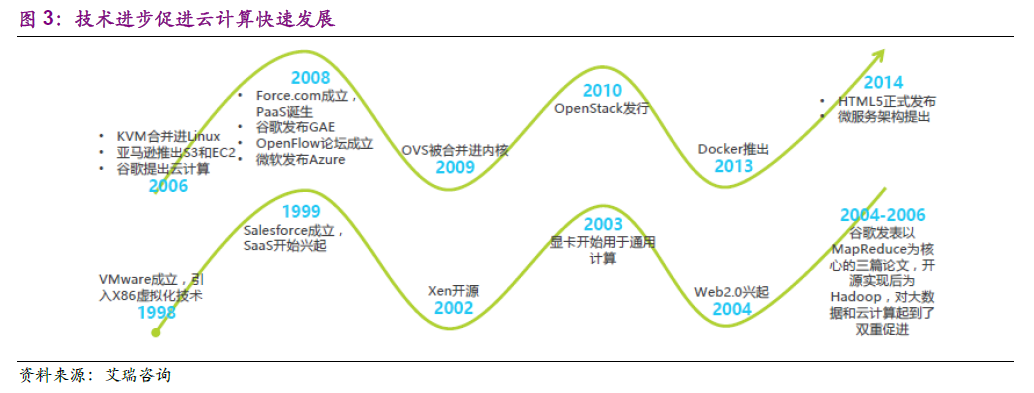

技術的突破也支撐起了云計算的快速發展。Web2.0 和HTML5 先后撐起了前端應用(SaaS);芯片技術、虛擬化技術等托起了底層架構(IaaS);Hadoop、Spark 等大數據工程以及機器學習、深度學習撐起了中間層(PaaS)的數據處理。另外,SAN、iSCSI 等也都促進了云計算的發展。目前,云計算已經度過了炒作期,成為生產力工具。

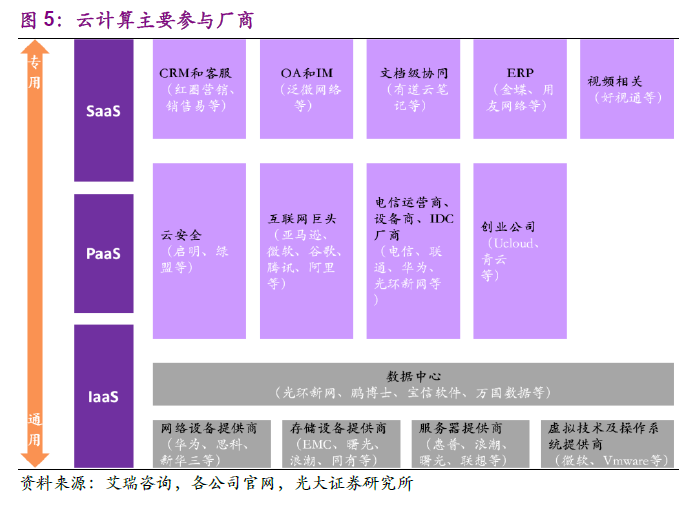

云計算產業鏈漸趨完善。傳統IT 產業鏈主要為企業服務,而企業最終為他們的客戶服務。主產業鏈由芯片、硬件、基礎軟件、應用軟件、企業和用戶等六個環節組成。大部分企業客戶缺少議價權。而支撐環節的核心硬件與核心軟件具有極高的技術壁壘,市場集中度極高,壟斷廠商已經掌握議價權,Intel、Oracle、微軟、VMware 等。

政策+需求雙輪驅動行業高速增長。一方面國內去IOE 的大時代背景正推動IT 架構的國產化和云化,另一方面相關政策利好頻出,云計算正逐步成為國家發展戰略。其中工信部明確提出到2019 年云計算產業規模達到4300 億元,年復合增速達30%。近年來,移動互聯網飛速發展,網絡流量爆發式增長,對傳統IT 架構提出巨大挑戰,企業對云計算趨之若鶩——未上云企業上云需求增加,已上云企業云計算預算增加。在政策和企業需求的推動下行業高速增長,2016 年我國云計算規模達596.8 億元,同比增長33%,根據信通院的報告,預計2020 年規模將達到1560 億元,復合增速高達27%。