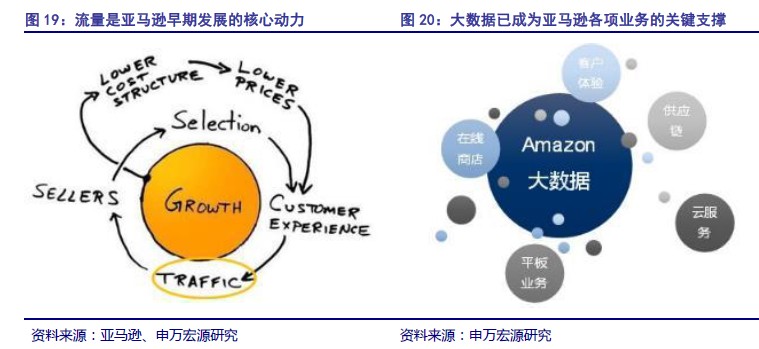

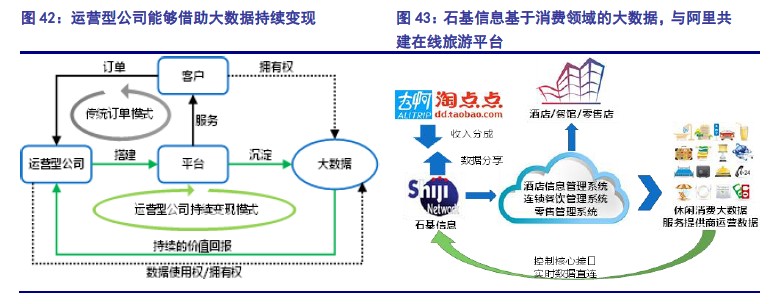

“互聯網+”的概念風風火火已半年有余,但資本市場對其內核的系統性研究尚不多見,我們嘗試探索隱含在互聯網+背后的發展主線,一窺時代走向。我們曾以為,互聯網+只是第一代互聯網的復制,僅僅是重構時空后的資源優化配置,但之后卻意識到,它除了以第一代互聯網的方式改造線下傳統產業外,更重要的是這些產業線上化后的數據化。也就是說,互聯網+將補齊原本缺失的線下數據,真正形成線上/線下全產業大數據的多維度完備集合。但是,僅僅數據化還不夠,大數據若要釋放更大的價值,必須促成其在產業鏈上下游甚至跨產業流通,前提便是數據的開放、共享。所幸的是,近一年來中央多次提及互聯網+及大數據戰略,幾乎每次國務院常務會議都要求提高數據的開放程度或搭建數據共享平臺,工信部、發改委等也通過出臺一系列配套政策,鼓勵各行業開放數據。今年4 月,貴陽大數據交易所掛牌交易更是成為了數據開放共享探索上的里程碑。我們大膽推測,當數據成為生產要素并實現開放流通后,必將引發新一輪大眾創業、萬眾創新的熱潮,將迎來一個真正的大數據時代!如果將大數據簡單地看作是一種技術手段,就如同當初對互聯網存在偏見一樣犯了相同的錯誤。我們認為,互聯網從第一代發展到第二代,走過的將不僅僅是產業變革,還將是從“流量思維”到“數據思維”的重要提升。因此,在作重點標的推薦時,我們將超越技術層面,著眼于互聯網+的最新受益群體,去探索新時代下最具行業龍頭潛質的數據資源型企業,也將從數據開放共享的歷史機遇中,去尋找那些具有創新式數據思維和突出技術實力的數據應用型企業。

我們正處在一個數據量爆發增長的時代。在摩爾定律長達50 年的支配下,當今的信息產業呈現出前所未有的繁榮,新的互聯網技術不斷涌現。從傳統互聯網的PC終端,到移動互聯網的智能手機,再到物聯網傳感器,技術革新使數據生產能力呈指數級提升。據IDC 預測,目前每年數據的生產量是8ZB(1ZB=1012GB),2020 年將達到40ZB。屬于大數據的時代已經到來。