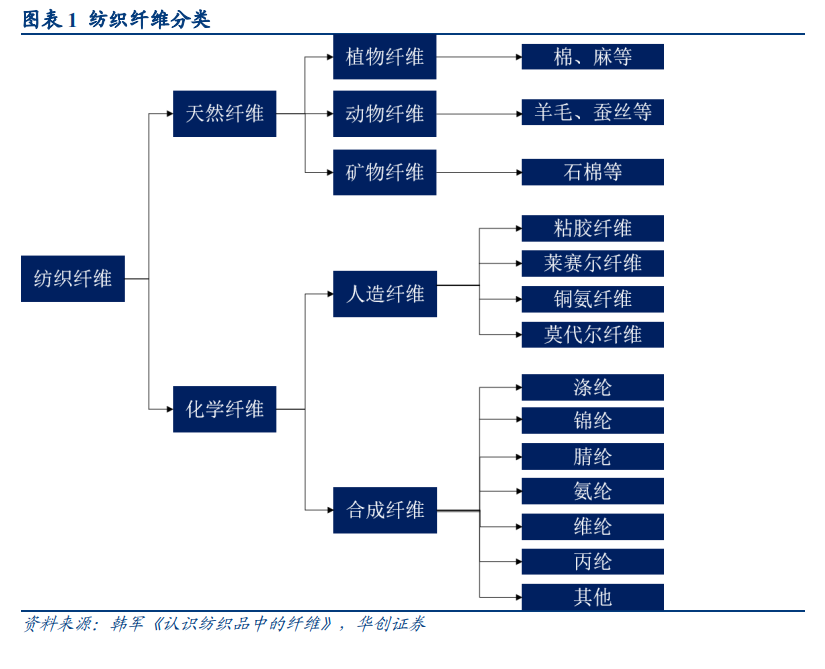

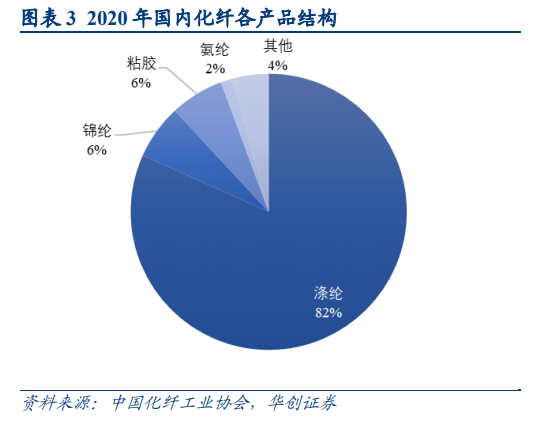

化纖全名化學纖維,是指以天然或人工合成的高分子化合物為原料,經制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維,被廣泛應用于人們衣食住行各個方面。以原材料區分,化纖可分為人造纖維和合成纖維。人造纖維以木材、竹子、紙漿、廢棉紗等含有天然纖維素的材料為原料,經加聚或縮聚反應后合成有機高分子化合物,產品包括粘膠短纖、粘膠長絲和醋酸長絲;合成纖維以石油、天然氣和煤為原材料,通過復雜的化學反應合成的高分子聚合物,常用產品包括滌綸、錦綸、腈綸和氨綸等。

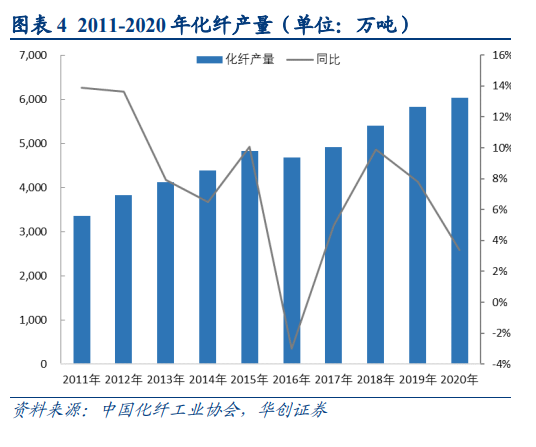

近 10 年,對于整個紡服產業鏈來說,環保督查、供給側改革和非原料成本上升是影響供給端的重要變量,這也造成了國內化纖產量增速波動率較大,化纖行業里的中小企業都在環保約束和景氣度下行周期中被動出清,行業集中度不斷提升,未來仍在在擴產的基本都是各行業內的龍頭企業。紡織服裝企業受人工和土地成本上升的影響,有從江浙一帶向東南亞和我國中西部地區外遷的趨勢。在滌綸的成本結構中,直接人工成本占比持續低于 2%,與下游成衣代工企業的 20%有者天壤之別,這意味著長絲不是“勞動密集型”產業,不存在劉易斯拐點后人工成本上升的劇烈沖擊,換言之,即無需向東南亞或者我國中西部地區進行產業轉移。這意味著,化纖企業之間的競爭核心在于規模優勢附帶的原材料優勢和公用設施共享,與此同時區位優勢帶來的上下游配套、物流費率優化和客戶粘性也至為關鍵。

化纖行業受整個紡織服裝行業景氣度影響,研究的關鍵點在于弄明白未來化纖產業鏈的驅動因素。作為工業品,企業盈利無外乎量和價的關系,量的方面可以通過新建產能來實現,產品價格則受到原材料成本和產品本身的供需關系影響。供需偏緊時,產品價格趨勢向上;供需寬松時,產品價格中樞向下。原材料價格上漲時,對于產品價格支撐顯著;原材料價格下跌時,產品價格也會跟隨。