今天,要給大家推薦一本少見的馬云的傳記。

說它少見,因為有太多馬云少年時候的照片和故事,確實沒見過!

都說三歲看老,少年時期的馬云是什么樣的?有過什么故事?這些很少有人談起,書入法君卻最感興趣,摘出來先跟大家一起看看:

是什么樣的少年經歷塑造了今天的馬云。

(本文中珍貴的少年馬云私照經中信出版社授權發布)

摘自:《阿里巴巴:馬云和他的102年夢想》 ?第三章 :平凡家庭走出的不平凡人生

作者:鄧肯·克拉克

我今天還沒被打倒,可能你也一樣,因為我們彼此懷揣夢想。

——馬云

數學考1 分的CEO?

1964 年9 月10 日,馬云出生在上海西南百里外的杭州。這一年正好是中國的龍年。作為未來一個有代表性的中國企業家,馬云卻降生在一個私營經濟幾乎銷聲匿跡的年代。

馬云小時候就很喜歡英語及英文著作,特別喜歡聽收音機中電臺朗讀的馬克·吐溫所著的《湯姆·索亞歷險記》。1979年,杭州接待的外國游客猛增到了4 萬多人。馬云不放過任何練習英文的機會。常常是天剛破曉,他就起床,騎上自行車,花40分鐘趕到杭州飯店去和外國游客攀談。后來他回憶道:“每天早晨從5 點開始,我就在賓館前讀英語。很多游客來自美國,也有一些是歐洲人。我免費帶他們游覽西湖,他們教我英語。整整9 年!我每天早晨都在練英語,不管天氣好壞。”

馬云一直認為學習英語給他的人生帶來了巨大的幫助:“英語幫了我大忙。它讓我更好地了解這個世界,讓我遇到了一些非常優秀的CEO和領導者,也讓我認識到了中國和世界的差距。”

1980 年,在杭州的外國游客中有這么一家人,他們是來自澳大利亞的莫利一家。對于馬云,這家人的杭州之行改變了他的生活。

戴維·莫利回憶道:“晚上自由活動的時候,我們在公園里玩火柴,一個男孩兒走過來和我們打招呼,他想鍛煉一下自己新學的英語口語技能。他介紹了自己,我們互相寒暄了幾句,約定之后再來這個公園碰面。”

戴維的父親肯·莫利說他第一次見到馬云時,還以為他是貨郎,或者說街頭小販。“他非常想練習自己的英語,又很友善, 我的幾個孩子們都被他打動了。”

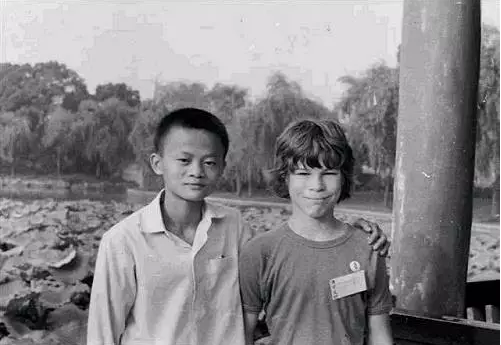

15歲的馬云和他新認識的澳大利亞小玩伴戴維·莫利 攝于西湖邊 圖片來源:莫利一家

他們家與馬云后來一直保持著聯系,戴維說:“杭州一別后,我和他就成了筆友,一直就靠寫信聯系。這樣過了幾年后, 我爸爸打算幫助一下這個男孩了。”馬云還定期與肯通信,稱他為“父親”。

馬云的英語水平在不斷提高,加之熟知杭州風情和悠久歷史,又善于講故事,于是他就找機會帶領越來越多的外國游客游覽西湖景點。他特別喜歡去杭州的茶館,當地人會在茶館里下象棋、打牌,以及聽“大書”。

馬云著迷于太極,還非常喜歡讀《水滸傳》,書中108 將的故事深深打動了他。阿里巴巴早期的一個目標就是湊足108 位員工,這也與《水滸傳》相關。

但迄今為止他最喜歡看的還是香港作家查良鏞(Louis Cha,筆名金庸更為人所熟知)的作品。金庸的作品飽含中國傳統文化和藝術的特點,并融合了佛教、道教和儒家文化的思想。馬云從金庸小說中一個傳奇式的劍客風清揚身上找到了靈感。風清揚是一代宗師(也可以理解為是一位老師),他的武功招式從不拘泥于任何既定的形式。

馬云自己也修習武術。據陳偉(馬云之前的學生,后來成為他的私人助理)說,馬云的太極拳是由一位老太太所授, 她功夫了得,雖當花甲之年,三兩個壯年漢子卻也欺身不得。每天清晨,在練習太極拳之前,她都會閉目冥思,“聽花開的聲音”。時至今日,馬云出行時都會帶著他的私人太極拳師傅。

但功夫治不好馬云早年的心病,這就是他最討厭的數學。對中國大陸的高中學子來說,要想接受進一步的高等教育,就必須通過一項以學習成績為評判標準的國家高等教育入學考試, 也就是俗話所說的“高考”。

馬云的第一次高考敗得很慘,數學只得了1 分(滿分120 分)。希望破滅后,他只好去打工。但很多老板都不要他,比如去一家賓館應聘服務員時,對方竟然說他太矮。后來,多虧父親找了關系,他才得到一份幫印刷廠送雜志的工作。這是個體力活,他要騎著三輪車把一捆捆沉重的雜志運到杭州火車站。

陳偉所寫的《這還是馬云》一書中也曾講到,馬云深受作家路遙所寫的《人生》一書的影響。這本書出版于1982 年, 1984 年被拍成了電影。書中主角高加林生于農村,富有才干, 然而經過一番努力抗爭后卻沒能擺脫貧窮。馬云決心不能那樣活,于是再次參加高考。雖然他這一次的數學成績稍微提高了一些,考了19 分,但總分卻下降得很厲害。

他只好再次打工維持生計。他找了11 份工作,依然沒有一家愿意雇他,甚至連肯德基都不收:在24 個應聘者當中,他們單單不喜歡馬云一個人。這件事后來成了馬云津津樂道的趣事。

馬云毫不氣餒,每逢周日,就去浙江大學圖書館自修。他決心把那些考試用到的公式和等式都背下來。

終于,在1984 年第三次高考中,他的數學成績有了顯著的提高,考了89 分,得以考入一所本地大學——杭州師范學院, 那一年馬云正好19 歲。他的成績離當時的四年制本科的錄取分數線還是差了幾分,一般情況下,他只能進兩到三年制的專科院校。但杭州師范學院當年的男生錄取得不夠,馬云才得以勉強進去。這所大學并不知名,馬云回憶道:“在本地也就屬于三四流大學。”這種拼搏之后得來的榮譽讓馬云格外珍惜,后來他在多次公開演講中都講過這段經歷。

莫利一家

在大二的時候,馬云當選為學校學生會的主席,在任時舉辦過一個“十佳校園歌手大賽”。后來,他又當選為杭州市學聯主席。

1985 年,肯·莫利邀請馬云來家中做客,他們家位于澳大利亞新南威爾士州紐卡斯爾市郊區的新萊姆頓地區。這是馬云第一次出國,他在那兒待了一個月,回來像變了一個人。

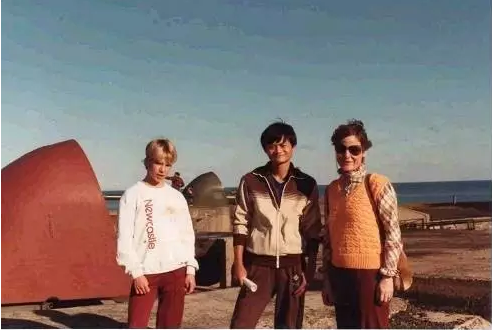

圖中人物從左至右分別為:斯蒂芬·莫利、馬云、莫利家的一個親戚。圖片來源:路易斯和安妮·李

“以前我一直認為中國是世界上最富有的國家,”馬云后來說,“在我到了澳大利亞后,我才知道根本就不是那么回事。我開始覺得一個人必須得用自己的頭腦去判斷去思考。”

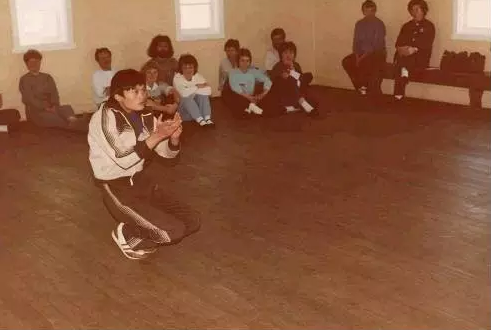

馬云在面對外國人的時候并不羞怯。在當地郊區的一間會所,他給當地的一個太極拳愛好者團體做了表演,主要是他學的猴拳和醉拳。斯蒂芬·莫利回憶道:“我經常求他表演醉拳的招式,那些招式太帥了。”

馬云在澳大利亞當地的一個太極拳愛好者團體表演猴拳和醉拳。圖片來源:路易斯和安妮·李

在馬云去過澳大利亞后,肯·莫利帶著斯蒂芬來杭州回訪。因為父母家的房子太小住不下,所以他只好把莫利父子安排到大學宿舍去住。“我們在馬云家里吃晚飯,然后再騎車回學校。”斯蒂芬回憶道,“馬云一直忙著為我們做飯,讓我們覺得很受優待。”

放假時,馬云擺了一桌酒席款待莫利父子,還請了當地的一些官員和貴賓。回憶時景,斯蒂芬說:“很顯然,那時就可以看出,馬云是有溝通天賦的,他善于建立人脈,找到車并請來市長確實得有關系才行。”

馬云和肯·莫利舉杯共飲。圖片來源:莫利一家

馬云和肯·莫利舉杯共飲。圖片來源:莫利一家

馬云的大學生活并不輕松,面臨很大的經濟壓力。雖然不用交學費,但生活費是必須要交的,這筆錢讓馬云的父母感到為難。肯·莫利再一次施以援手。“回到澳大利亞,我們考慮了一下,” 莫利回憶道,“最后決定要幫助這個孩子。錢并不多,一星期也就5~10 美元的樣子。因此每隔6 個月,我就給他寄一張支票。”

在杭州師范學院讀書時,馬云還遇到了自己的愛人。他倆結婚時,慷慨的莫利一家又雪中送炭,給了小兩口2.2 萬澳元(大概是1.8 萬美元),幫助他們買了人生中第一套房子。馬云后來說,肯和朱迪為他付出的所有已經無法用任何言語來形容了。

馬云在新家的廚房里。這間新房是肯·莫利資助他在杭州買的。圖片來源:莫利一家

在肯·莫利無私的扶助下,機遇之門向馬云打開。馬云初獲成功后,曾給肯一家捎去了很多錢和禮物,對此肯十分難為情。他說自己最感動的其實是馬云決定把自己的小兒子取名為“坤”(Kun)——發音和“肯”(Ken)相似。馬云一家和莫利一家現在仍保持著親密的關系,他們時常一起去度假。

致富光榮

1992 年,鄧小平開始了著名的“南巡”,提出了“致富光榮”這一足以載入史冊的口號。中國的企業家不再被視為社會邊緣人士,有了鄧小平明確的支持,他們可以放心地做生意了。

此時的馬云還沒有創業,在杭州電子工業學院教英文和國際貿易。當時杭州師范學院畢業的學生大多去了中學教書,而500 名畢業生中只有馬云一個人被分配到高等院校。不過,他顯然志不在此。鄧小平的南巡講話讓他有所感悟:“你可以發財,也可以幫助其他人發財。”

受南巡講話的鼓舞,馬云決心在30 歲之前開創自己的事業。雖然他當時還教書,但他把課后的時間都花在自己的新公司上, 這就是海博翻譯社(Hope,希望之意)。

……

1999年,阿里巴巴公司創立。馬云設定了一個目標:開啟一個至少102年的旅程,使公司一直從1999年創立起延續到22世紀。

《阿里巴巴:馬云和他的102年夢想》

作者:鄧肯·克拉克

譯者:李鑫

中信出版社