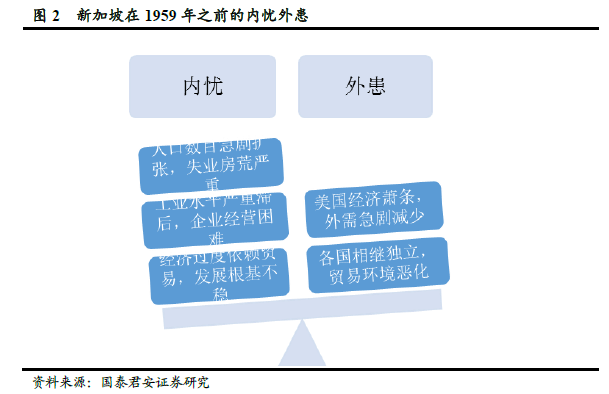

李光耀執政前的新加坡(1824-1959)。英國統治時期,只把新加坡作為轉口貿易港,相關經濟雇傭了70-75%的勞動力,占GDP80-85%。經濟結構單一畸形,工業水平嚴重滯后。多元移民面臨著民族沖突問題,以及失業、貧困、房荒等系列社會問題。

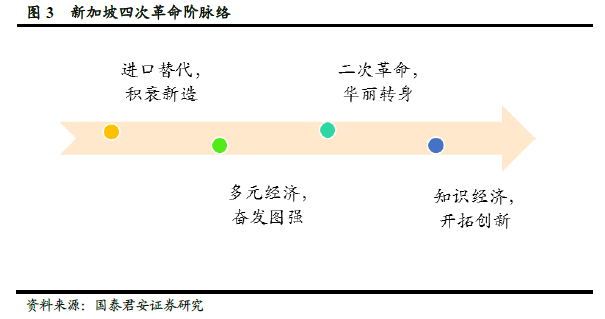

李光耀執政后的四次改革(1959-至今):進口導向型經濟、發展勞動密集型產業、發展資本密集型產業、發展知識型產業。

奠定起飛基礎:威權政治,進口替代 (1959-1965)。政治改革上,成立人民行動黨,形成威權政治。社會改革上,多元族群整合,重視全民平等教育。經濟改革上,加強基礎設施建設,降低工業稅收。對外政策上,實施進口替代,保護國內產業。

第一次工業革命:加強基礎設施,吸引外資(1966-1978)。鞏固威權政治,形成一黨獨大,加強新聞審查,建設廉潔政府。培養國家意識。淡馬錫管理政聯企業,名義上政府控股,但政府并不干預企業經營,加強基礎設施建設。積極吸引外資,擴大稅收優惠。

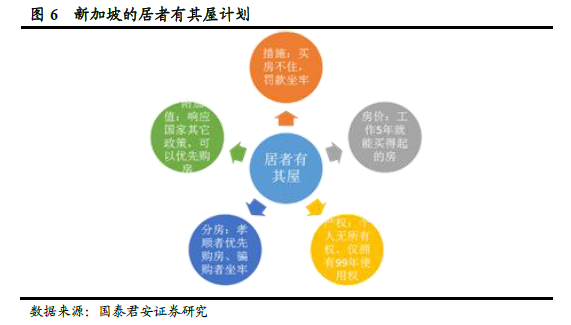

第二次工業革命:發展高新技術和服務業出口,國企私有化(1979-1997)。擴大民主基礎,減少言論控制。調整居者有其屋政策,因材施教分流教育。鼓勵高科技創新,人口紅利消失加大勞動力成本上升壓力,政府實施工資水平增幅不能超過勞動生產率增幅的靈活工資政策,降低公司個人所得稅、新興產業稅負、研發資本支出減稅,推動國企股份化、私有化和國際化。建立區域服務中心,發展通訊、貿易、金融、咨詢等國際服務輸出。

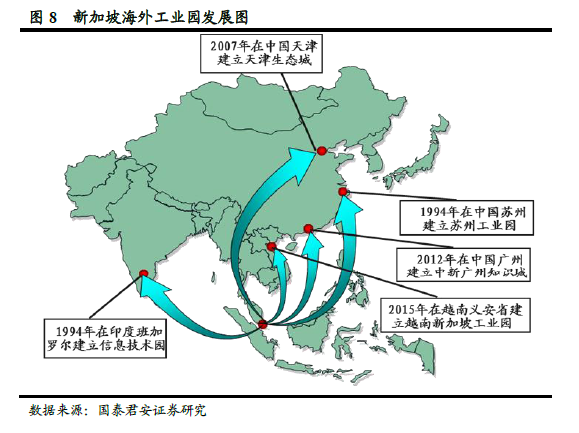

服務業革命:知識經濟,資本輸出(1998-至今)。保證一黨執政前提下,向社會團體和人民咨詢政策意見,實行協商式民主。注重高端教育,吸引科研人才。成立高科技工業園,國企國際化布局。資本輸出,布局海外新加坡工業園。

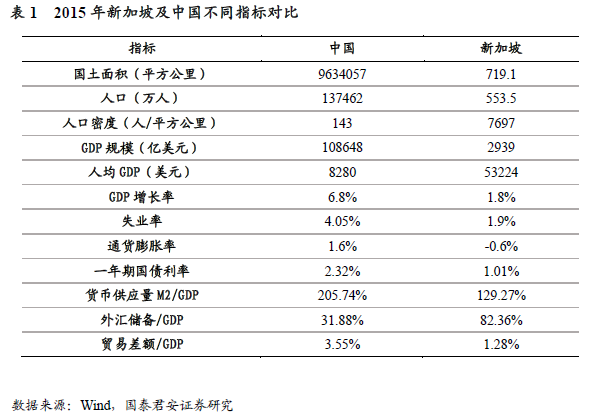

新加坡改革的效果。政治威權為主,民主溫和過渡。政府高薪養廉,廉潔高效,透明度高,壓縮對“事業單位”和國企的財政支出。社會秩序穩定,多元族群和諧,充分就業,通脹有效控制,生活質量較高。經濟高速增長,產業不斷升級。2011國際經商環境競爭力排名第一,新加坡是一個嚴格分離、境內管制、境外自由的離岸型國際金融中心,2014年成為全球第四大國際金融中心。