今天我想講的是powerlaw,創業中的冪定律。

我去百度一下什么是冪?結果出來這樣字,而且真的看維基危機百科,本條主題不是楊冪。冪定律就是powerlaw。

今天我想講什么呢?所有創業者想聽的都是怎么做好創業,做好創業就是大量的資金,有效的資金,正確的商業決策,然后有一批很有才華的員工。其實powerlaw都符合這三樣事情,今天我想講這三件事情跟powerlaw的關系。

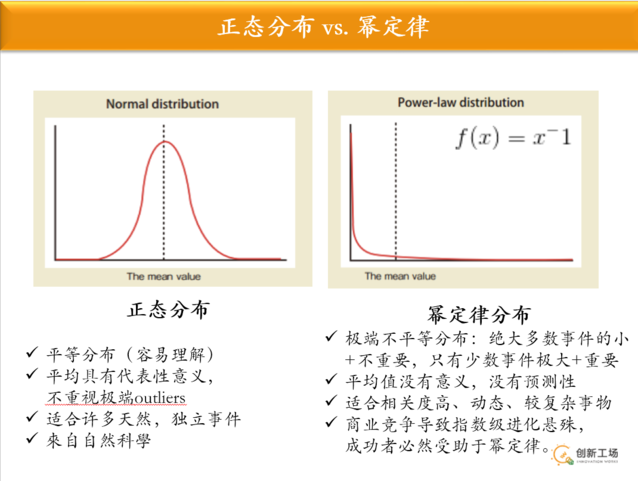

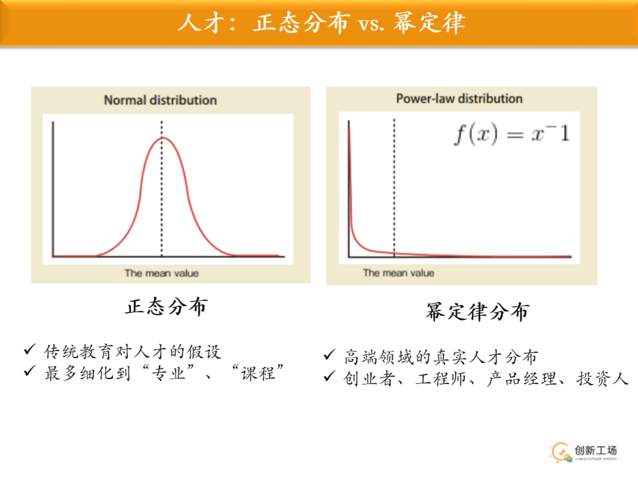

首先到底什么是powerlaw?人類很多的事情都是正態分布,Normaldistribution。可是今天我要打破幾個傳統教育教我們的東西。我們從小都被洗腦,都是正態分布,我們從小看到的成績、身高、房間的大小基本都是正態分布。一個是極端的很少,所以不重要,中間的比較多,這是一個正態,中間這個人有一個平均值,每個人只要想我們是比平均大,比平均少。

當沒有人跟你說你的創業是ABCDEF,你融了多少錢,有多少人,成長率多少,這是最重要的。所以平均值是讓人趨于平庸的一種錯誤誤導,我們再也不要聽信平均值。

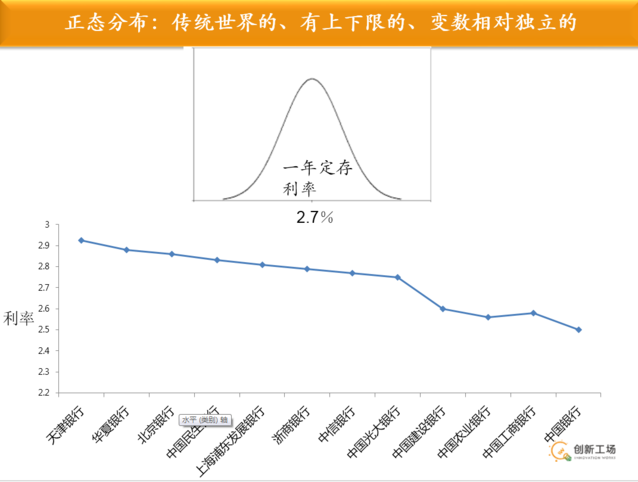

比如每年把錢存在銀行的平均利率,這就是Normaldistribution。我們如果去采樣的話發現各種不同的銀行,各種不同的利率,我們把它平均。或者高三的成績從一百分到零分去平均,最后得70分的是最多的,得100分、得0分的是很少,這個就是Normal distribution。

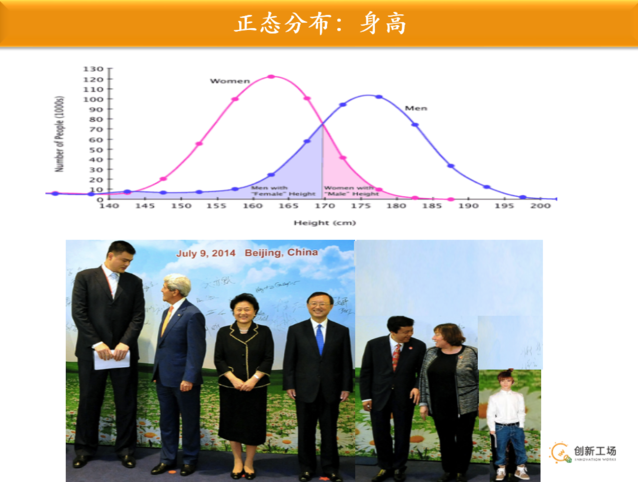

還有一個例子是很高,所有的身高都站在一起,170公分會比較多,250公分的會很少,80公分也會很少,所以極端高矮都比較少,但是平均的比較多。正態分布是有分布的,大約來說還是中間的比較多。如果我們把不同的人排起來,你會發現有姚明那么高的,但是一個Normal distribution。

財富不一樣,我們今天在這里開會,我們這里平均身高是172公分,突然姚明進來了,我們平均值能變成174公分,沒差多少。但是今天我們在這里開會,我們這里的平均財富是50萬美金,突然比爾蓋茨進來了,整個顛覆了我們平均財富,平均我們有三億美金,八億美金,但是這個沒有意義,我口袋里沒那么多錢,都是他一個人的錢。所以當你談財富的時候是無上限的,而且有錢的人越來越有錢,偉大的公司越來越偉大。偉大的喬幫主跟比爾蓋茨相比之下,就好低了。再下面還有蔡文勝、徐小平,再下面是我、汪華、光榮等等,到后來差不多了。就是大者是大的嚇死人,小的微不足道,這是一個冪定律。

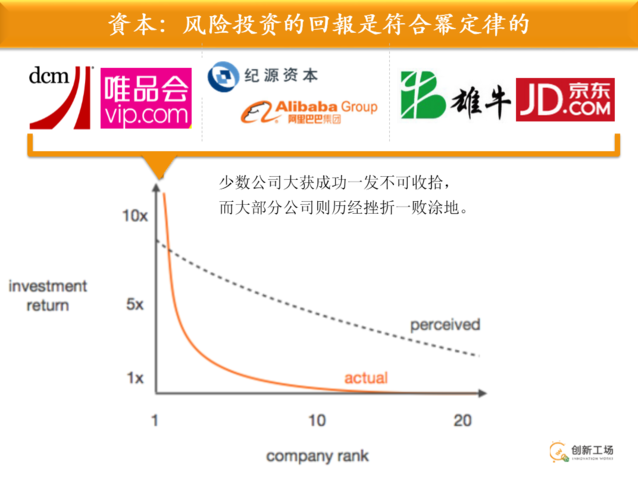

在投資上來說,冪定律是什么意思呢?這個圖來自于皮特這本書,它的意思就是說我們平常做投資的時候,我們腦子里想的是這條虛線,因為我們大部分人投資是買股票,買了谷歌賺了八倍,買了微軟三倍,買了IBM賺了兩倍,八倍、四倍、三倍、兩倍、一倍,還有賠錢的,從最賺錢得到最賠錢的劃一個圖是一個虛線圖,我們老是心里想我們有一大堆投資,有些賺很多,有些賺一點,有些賠一點,有些賠的比較多,還是一個Normaldistribution。但事實上不是這樣的,真實的任何一個做早期或者是任何二級市場之前的投資,最后畫出來的圖都是冪定律,是這個橘顏色。

我們看幾個大的基金,他們會告訴你我們年匯報多少,我們基金漲了多少,都不要相信,如果你覺得DCM牛,也只是因為唯品會很牛;如果你覺得積源資本很牛,是阿里巴巴錢賺多太多了;如果你覺得雄牛很厲害,是京東賺了很多錢。所以實際上來說,每一個基金并不是投了一大堆一倍兩倍三倍做了平均,而是他有一個超級超級棒的那個,那個就把其他的洗掉了,所以平均值意義并不大,重點是你有沒有抓到那個接近無限大的公司。

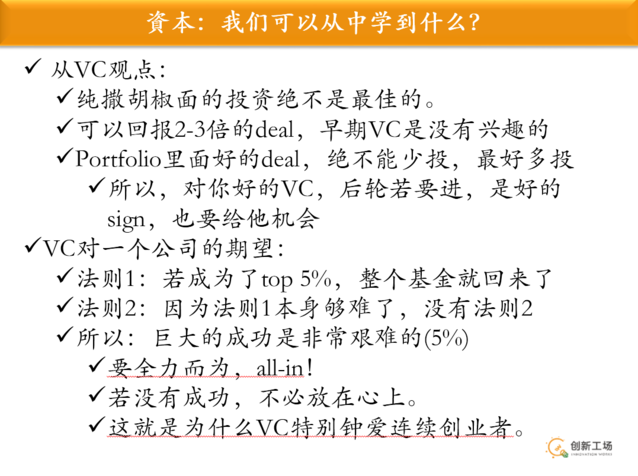

那就意味著什么呢?意味著如果做一個VC,我們要做一個早期投資不能撒胡椒面。因為你撒出來的話,沒有任何理由認為你可以撞到那個特別棒的公司。而且誰來跟你說投我的公司很穩妥,可以賺三倍,沒有什么風險,應該不會倒掉的,這種公司我們都不投。我們基本不可以投這種兩三倍的公司,哪怕你保底什么的,很多人說這個保底不會賠,沒興趣。我們做早期投資就是要賭你們這樣的公司,有小小的機率成為最左邊的無限大,實際上你成為中大或者小的都真的無所謂。

所以我們一旦看到一個好的公司,很多VC告訴你一定要加碼,哪怕它已經兩三億美金估值,一個好的VC只要口袋里還有錢,一定要拼命地去跟入,他一定要抓住最左邊的這個機會,而不是說我能不能保本,這不是一個VC的思考方式。

其他還有什么法則呢?沒有法則。這個東西太困難了。你投的每個公司就是說這個公司有沒有其他成為最好的,有的話我們就投進去了。你說不要賠錢,最多賠一半,這些沒有任何意義,因為那些東西加上去以后,你就沒有辦法最優化自己達到最好的可能性。

因此一個巨大的成功是非常艱難的,哪怕在座的你們可能是國內一萬個項目里選了一個出來,在我們這又是做的很棒,能夠進入兄弟會的,我們的期望最多就是5%到10%能夠成為最棒的。

這個意味著你們做事情的時候千萬不要患得患失,覺得能不能保本,小心一點,謹慎一點,沒有意義。我們曾經投過一個公司后來倒了,那個CEO到我辦公室來哭,開復老師對不起。我說你講什么?我們投的大部分公司都會死的,你一點都不要歉疚,我只要求有一件事情,如果你倒了,拜托拜托再給我們機會投你下一個公司。不只是我們愿意去賭一下,能做成的話就成為巨大的公司,如果沒有成功真的不要放在欣賞,因為失敗是必然的,成功是偶然的,這5%的偶然就是我們為什么我們壓注在你身上,萬一這次沒做到,還有下一次,希望我們彼此得到認可,再有下次機會。所以跟投資者的交流,不要說開復今天要來看我了,我公司有點問題,不要讓他知道,我想賭一賭,怕他讓我保守一點。其實不會的,你們要做你們該做的事情。這是第一點講投資方面的。

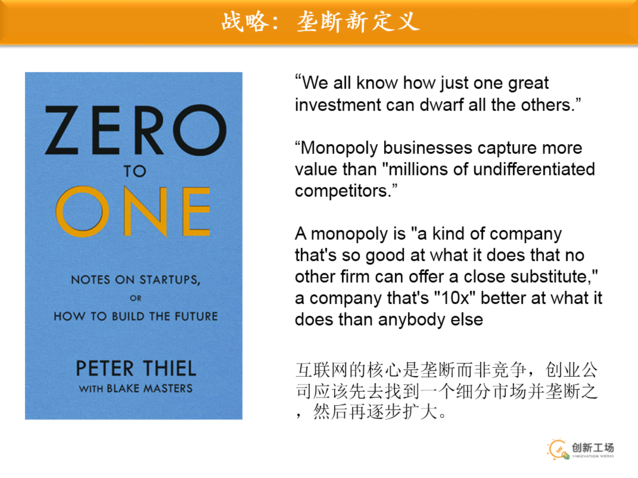

這個意味著我們另外一個我們中學時學的概念也是錯的,Normaldistribution在商業上意義是不大的。我們學的另外一個概念意義也是不大的,這個概念就是壟斷的定義。當我們談壟斷的時候常常會有一些貶義的想法,壟斷者非常獨裁,我們要把它告倒,傷害用戶的利益。

這些說法不是完全錯誤的,但是傳統壟斷的定義是這個圖所顯示的。只要一個人他收費太高了,比如說一個產品他收這么高的費用,就會有競爭者出來把它壓壓壓下來,壓到中間交界點,這個就是傳統經濟所告訴我們的,當一個人壟斷以后,沒有人能挑戰他了,他就會把這個圖移到更利于他賺更多錢的方法,收更高費用,少賣一點沒關系,這樣傳統的商學院告訴我們說這種壟斷者他是違反創新的,他壟斷了就不創新了,就懶了,對消費者利益是有危害的等等。這些并沒有錯誤,但是進入互聯網時代有幾點不一樣,第一個這個圖里的假設是我們生產更多產品的邊際成本不是零,而我們在互聯網領域往往是非常接近于零。

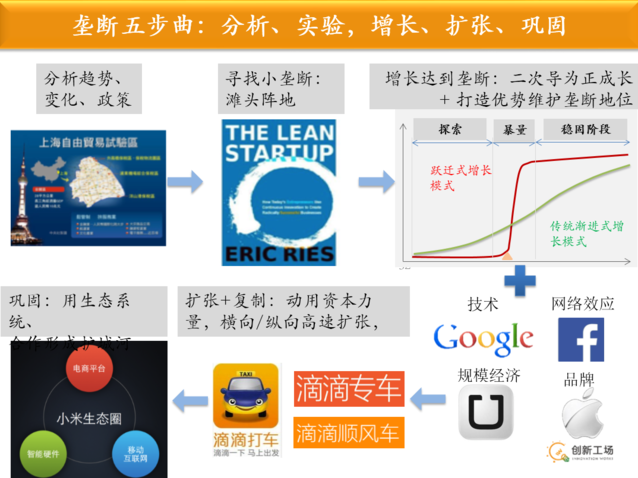

我們再新的壟斷的定義,《從零到一》這本書里有幾句話是非常簡單也非常經典的,他告訴我們一個很棒的投資會把其他的都看起來微不足道,一個真的壟斷者他可以捕捉到的價值是一百萬競爭對手都彌補不足的。《從零到一》其實是一個公司好到別人都沒法去提供一個可替代者。剛才的燈泡跟微信的例子,他用的例子是谷歌,谷歌在美國的搜索是非常難被超越。互聯網的核心是壟斷,而不是競爭。所以創業公司應該先找到一個細分市場,然后去壟斷這個市場,然后再逐漸的去擴大。

在中國做壟斷的機會要比別的國家來得更大,因為在美國一個相對公平的社會,它有更多的透明度,比如說你要買一個舊車在美國,我們可以找到一個公允的價錢,買賣房子該收多少傭金,都是標準化的。在國內因為改革開放還不久,很多行業的標準,對消費者的保護,其實是不足的。這個不足就造成了很多行業建立了各種不公平的收費,尤其是幾乎所有的傳統中介,都是能夠有潛力得到暴利的,因為他不透明,不告訴你消費者的價錢跟提供者的價錢是有巨大的差額。所以在中國是有一個特別的機會,如果你看國內的趨勢變化、政策帶來多少機會,其實比美國的機會更多。這就是為什么我們覺得在國內做投資其實比美國機會更多,在美國如果你夢想打倒麥當勞,打倒這些公司都是非常困難的,但在國內這種品牌很少,公允透明的制度也不是常態。這是一個特點。

一旦你擴張以后,就有各種相對傳統的方式靠技術、網絡效應、規模經濟品牌來更鞏固你的壟斷地位,然后你再擴張、復制,用資本的力量,用最好的方法得到橫向和縱向的擴張。一旦擴張成功了,像小米這樣的,就怕有規則破壞者來找你麻煩,就要做一個護城河。比如小米它的核心是它的手機業務,它會用護城河做一些其他的業務,還有小米商店、小米賬號,會用它的投資投一些業界其他領域的硬件公司,它的目的是要鞏固它已有的壟斷地位。

有些同學會有問題說,你這么鼓勵壟斷,MBA的課程還是有道理的,全部都壟斷了怎么辦?百度壟斷了多慘,騰訊、阿里,他們把路都斷了,我們不抱他的大腿活不下去,這個是在今天的課程之外的問題。我稍微回答一下,當你只有二三十歲,只看到一兩次科技革命的時候,可能看得不夠完整,我的年紀夠大的一個好處是我看到了,我在讀大學和博士的時候,大家都覺得IBM太強大了,誰能達到IBM,你看一個一個公司都倒了。當我開始工作的時候,在蘋果,大家最頭疼的就是都被微軟打的快得死了,最后只好我自己也跑去微軟工作了,因為我覺得它壟斷太偉大了。后來谷歌的搜索好強啊,誰能打過他。

跟我們今天是無關了,我并不認為BAT在三五年之內會有任何沒落的現象,但是我們不用為人類的未來太著急,因為科技的力量,創新者的窘境,還有壟斷者的懶惰是一個人類必然的現象,所以創新的小公司永遠會有機會。

最后我想講的是人才,人才其實也是非常符合powerlaw。我們在學校里面老師還是把我們分成了ABCDEF,100分、90分、50分,但是我們如果真的接觸過最頂尖的人才,就像你們在座的每一位最棒的創業者,或者你們公司最棒的工程師,或者你們公司最棒的產品經理,或者是業界最棒的投資人,這些人是絕對符合powerlaw,而不是符合Normaldistribution。也就是說那個最棒的工程師他的價值是左邊這個無限大,他跟一個普通工程師是不能相比,有時候我們會因為一些傳統的東西還是看不清楚這個現實。我在十年前就說過,一個工人頂尖的跟普通的不會差那么多了,一個工程師差別是非常巨大的。

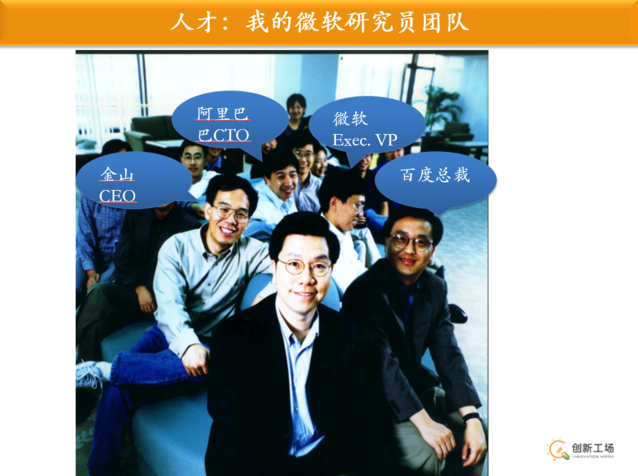

你可以看我過去在微軟,確實有幾個比較牛的人,當時我招的一二三四號員工,就是這一二三四個老板,所以也表示我的風水還是不錯的,你們跟我拍照的時候一定要坐在我旁邊才會比較棒。

谷歌有很多牛的人,像汪華、秘群、愛倫坡,都是很棒的人。但是如果只看工程團隊的話,這一幫人也是特別厲害。你把心思花在招最棒的人是特別重要的,可能有些人會說你花了五個人,還有第六個做什么去了?第六個現在寫了一本詩,寫詩也是很牛。

Paypal早期的14名員工,后來創造了各種公司。所以周圍有一大堆牛人,表示你真的有包容很棒的文化,他們在你身邊學到很多事情,我相信以后在國內除了有BAT幫、谷歌幫、美團幫,你們除了把自己公司做好,也會不經意的產生一個某某公司幫。

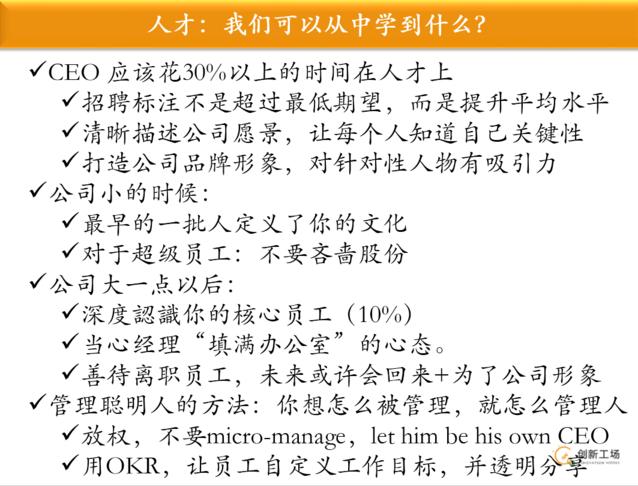

在公司小的時候,其實你招的那一批人是定義了你的文化,你這個核心的領導,三五個人甚至到二十個人真的是定義了你的公司希望招什么樣的人,有什么樣的價值觀,未來的人會朝這些人看,所以這批人是特別重要的。當你找到這個超級員工,千萬不要吝嗇股份。

一個公司他如果核心的10%能夠留存,對他未來是有巨大的價值。比爾蓋茨曾經說,如果微軟全部垮了,我只要帶我頂尖的20個人可以再造一個。我覺得大家應該對你的核心員工有這樣的理解,有對他們的判斷。

最后一點管理聰明人,多有權威,多做一個強大的CEO,多成為偉大的獨裁者。同時你的員工如果你要招聰明人,他們還是希望一定程度是被授權、被放權、被信任。你作為一個聰明人,你想怎么被管理,你應該盡量地用這個方法讓你的員工被用這種方法來管理。這是非常重要的。是不是最重要的決定你自己抓在手里。作為一個強大的領導者,你還是可以很大程度地讓你的員工感到有貢獻,而且是被重視,而且他留在什么地方你是知道的。

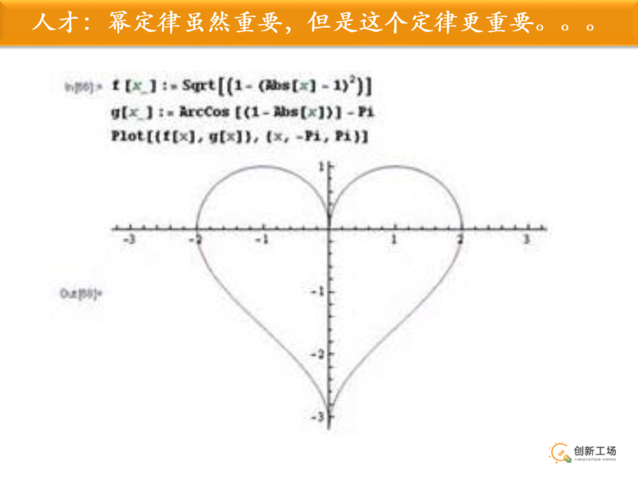

我們講了這么多冪定律,還有一個定律更重要,就是愛你的員工。今天我就講到這里,謝謝。(文:百家)