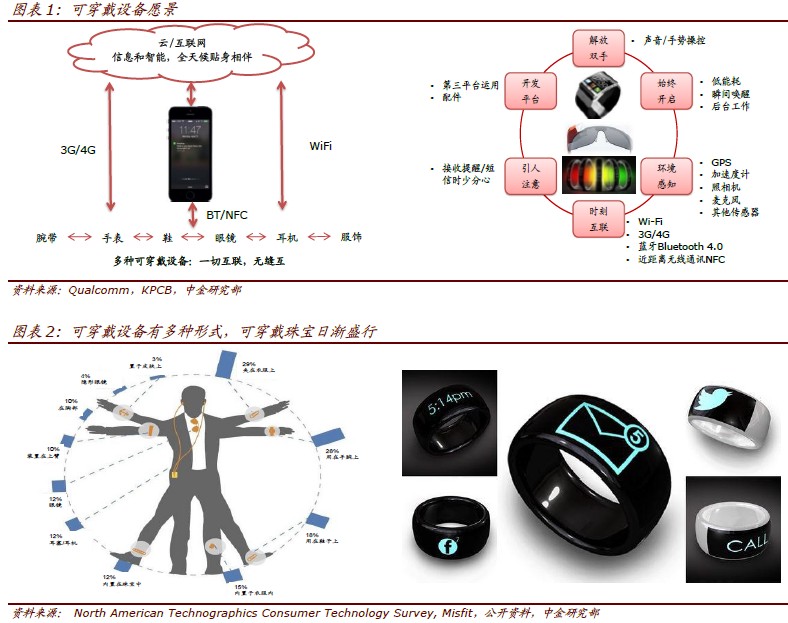

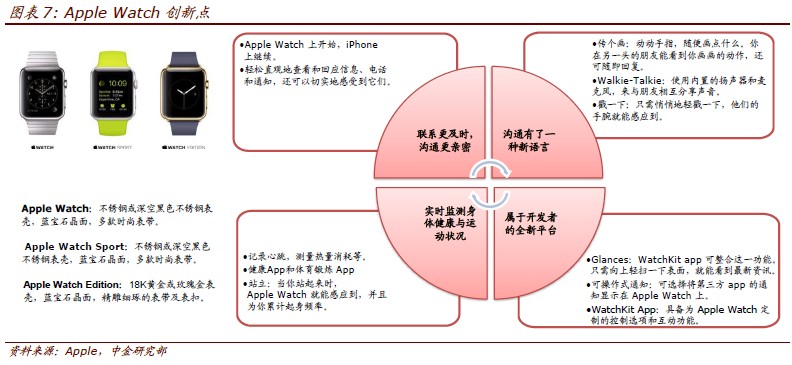

可穿戴設備不同場景下有不同產品、市場廣闊:通過各式可穿戴設備,可以解放雙手,形成一切互聯、無縫互通的愿景(案例見第9 頁)。據IHS 預計,全球可穿戴設備銷售額則從2012 年的97億美元增長到2018 年的336 億美元,CAGR 高達22.9%。今年可穿戴市場有望在Apple Watch 的帶領下迎來發展拐點:我們預計2015 年Apple Watch 出貨三千萬臺(詳見第8 頁),正式上市后,目前市面上的可穿戴設備將面臨洗牌的局面。非蘋陣營的廠商們也會紛紛改進現有產品,以推出更好的產品。2015 年將是品牌、白牌以及山寨設備正式百花齊放的一年。

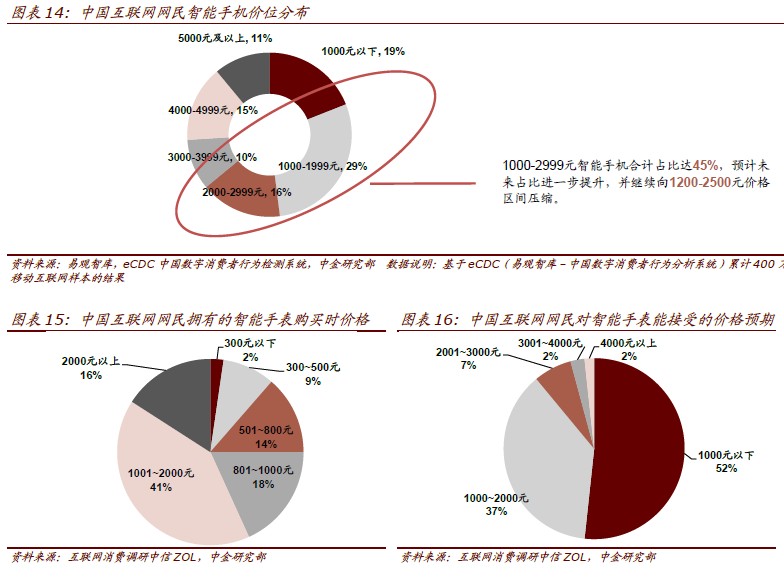

可穿戴的迷思一:單機產值低于手機?事實上,可穿戴是單價不低于主流智能機,且具有價格彈性。以智能手表為例的可穿戴產品價格與智能手機價格差異不大,目前最大份額均為1000~2000元人民幣(詳見第9,12 頁)。Apple 的手機不會進入這個價格帶,但是Apple 的可穿戴落在這個區間上限。此外,技術提升和競爭加強,將進一步帶動價格下降,促發更多需求。

可穿戴的迷思二:利潤空間/ 利潤率低于手機?我們不這樣認為!與智能手機相比,可穿戴產品對技術要求高,零部件廠商利潤空間更大,同等價位下,可穿戴設備的零部件利潤空間或利潤率有機會高于智能手機,產業鏈中SiP,無線充電和電池是重要的環節。